I.

Einleitung

„Meine kynologischen Bestrebungen begannen im Jahr 1880“ schreibt Emil Ilgner in seinen „Kynologische Erinnerungen“. Natürlich ist das „fürs Publikum“ formuliert und meint eigentlich nichts anderes, als dass der nach eigenen Worten blutjunge und der „Langeweile der kleinen Garnison“ unterworfene Ilgner nach Zerstreuung suchte, die den „nicht mit Glücksgütern gesegneten“ Leutnant sprich: eigentlich seine Familie, nicht zu sehr fordern würde.

Inhaltsverzeichnis

Also schaffte man sich zunächst, weil man in einer Tombola einen Vogelbauer gewonnen hatte, Kanarienvögel an und versuchte sich „nicht ohne Erfolg“ in deren Zucht. Bald soll seine Kasernenwohnung, eine Stube und eine Kammer, eine Kanarienvogelhecke und eine Voliere mit 20 weiteren Singvögeln beherbergt haben.

Auch wenn die damaligen Anschauungen über eine sachgerechte Haltung von Tieren und Hygiene allgemein nicht mit den aktuell herrschenden vergleichbar gewesen sein dürften: Es mutet unfreiwillig komisch an, wenn sich Ilgner gleichen Atemzugs zu wundern scheint, dass damit eine Unzahl Mäuse in seiner Stube auftrat, der er nicht Herr werden konnte und „die mir sogar des Nachts über das Kopfkissen liefen“.

Vielleicht aber ist das alles auch nur mit Vorsicht zu genießen, denn noch 1885 weist die Volkszählung Emil Ilgners Wohnsitz mit dem Beruf „Sohn“ bei dessen Vater in der Mindener Kampstraße 9 aus und wir gehen besser davon aus, dass seine Kasernenwohnung ihm nicht als tatsächliche „Wohnung“ diente, sondern eher als gelegentliches Quartier, wenn es denn der Dienst ausnahmsweise zwingend erforderte.

Emil Ilgner war 1880 als seine kynologische Erinnerung einsetzt 20 Jahre alt. Er hatte zuvor die Hauptkadettenanstalt (ab 1878 in Lichterfelde bei) Berlin besucht. Die Kadettenausbildung entsprach vom Bildungsgang her etwa derjenigen an einem Realgymnasium. Reguläre Absolventen konnten sodann als Fähnriche den Dienst in der Preußischen Armee oder Marine aufnehmen. Parallel bestanden in den Abschlussjahrgängen so genannten Selekta-Klassen, deren – wie Ilgner – erfolgreiche Absolventen unmittelbar als Leutnante in die Armee eintreten konnten.

Die Aufnahme der Kadetten erfolgte meist nicht vor Vollendung deren 10. und in keinem Fall nach Vollendung deren 15. Lebensjahrs. Emil Ilgner muss daher mindestens die letzten 5 Jahre vor Antritt seiner Stelle bereits in paramilitärischen Zusammenhängen gelebt haben. Das erklärt vielleicht zum Teil die jungenhaft anmutende Neigung des jungen Seconde – Lieutenants zu Tieren. Vielleicht aber auch war ihm damals schon klar, dass er sich in einem Milieu bewegte, das eigentlich nicht das seine war und für ihn an Zukunft wenig zu bieten hatte, so dass Zerstreuung Not tat und der Fokus nicht auf dem Militärischen als solches ruhte.

II.

Ilgners Herkunft

Offiziersrang in der Preußischen Armee und adelige Herkunft bedingten sich einander für lange Zeit. Erst nach 1807 stand die Offizierslaufbahn auch dem Bürgertum grundsätzlich offen. Nicht zuletzt in der Inkompetenz der adeligen militärischen Führung wurde eine Ursache der bei Jena und Auerstedt erlittenen vernichtenden Niederlage gegen die Französische Armee gesehen. Einer Wiederholung sollte ein Riegel vorgeschoben werden, indem Offiziersstellen nicht mehr nur im Adel „vererbt“ wurden, sondern nach Kompetenz vergeben, was (mit) bedingte, die Erweiterung des Kreises der potenziellen Aspiranten auf das Bürgertum vorzunehmen.

Gehen wir in diese Zeit, genauer 1810, zurück:

Dem Kammer-Assistent und Kalkulator Friedrich Ferdinand Ilgner und seiner Frau Charlotte Wilhelmine Ernestine wurde Heiligabend 1810 in Breslau ein Sohn geboren, der die Namen Robert Eduard Ferdinand Friedrich erhielt.

Ruhmestaten der Familien seiner Eltern sind bis dato nicht überliefert, sieht man vom Todestag des Vaters am 26. August 1813, dem Tag der Schlacht am Katzbach, ab. Da aber Friedrich Ferdinand zu diesem Zeitpunkt bereits 36 Jahre zählte, ist wenig wahrscheinlich und erst recht nicht überliefert, dass er die Tätigkeit als Mitarbeiter in der Finanzverwaltung und Rechnungsprüfer unterbrochen hätte, um in den Befreiungskriegen aktiv zu werden.

Noch nicht drei Jahre alt wurde Robert Eduard Ferdinand Friedrich Ilgner jedenfalls zur Halbwaise.

Um so erstaunlicher scheint die durchaus beachtliche Karriere, die ihn weit über seinen Stand hinaus heben sollte.

Er trat am 1. Februar 1820 mit 9 ½ (!) Jahren als Füsilier in das 11. Infanterieregiment der Preußischen Armee ein und avancierte bis Mitte März 1823 zum Seconde-Lieutenant.

Der weiteren Karriere mag es geholfen haben, dass es Ilgner gelang, mit der sieben Jahre älteren Pauline Albertine Ulrike Eleonore von Lübtow die Ehe einzugehen. Wann genau die Ehe geschlossen wurde können wir noch nicht belegen. Jedenfalls aber vor dem 04. Oktober 1829, denn da wurde dem Paar in Breslau Rudolph Julius Georg Ilgner geboren. Da waren der stolze Papa noch keine 19, dafür die Mama allerdings bereits 26 Jahre alt und für damalige Verhältnisse ganz schön knapp vor Toresschluss.

Nun ist wiederum bemerkenswert, dass in der preußischen Armee finanziell als Leutnant kein Blumentopf zu gewinnen und erst Recht keine Familie zu unterhalten war. Über eigene Mittel ist nichts bekannt. Diese dürften aufgrund des frühen Todes des Vaters, wenn vorhanden, eher bescheiden gewesen sein. Da mögen sich die wechselseitigen Interessen in der Eheschließung mitgifthalber ergänzt haben.

Von 1830 bis 1831 war er als Lehrer und Erzieher des Herzogs Albrecht von Mecklenburg-Schwerin kommandiert. Nach seiner Rückkehr fungierte er von 1833 bis 1835 als Adjudant des Füsilier-Bataillons und anschließend bis 1839 als Regimentsadjutant. Zeitgleich war er in den Jahren 1836/38 auch Lehrer des Herzogs Eugen Erdmann von Württemberg. Am 29. Mai 1839 wurde Ilgner dann in das Kriegsministerium nach Berlin abkommandiert und Anfang Juni 1840 zum Premier-Lieutenant befördert. Am 9. Oktober 1848 wurde Ilgner Major und am 25. Dezember 1849 in das Kriegsministerium einrangiert. Ilgner wurde am 20. Januar 1850 zum Kommandanten der Festung Minden ernannt. 1853, 1856 und 1859 folgten der Oberstleutnant, Oberst und letztlich Generalmajor. Schließlich erfolgte 1864 die Pension; gleichen Jahres wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Minden ernannt.

Das also war eine Laufbahn, wie sie mustergültiger für einen Bürgerlichen in der Zeit unmittelbar nach der preußischen Heeresreform kaum hätte verlaufen können, auch wenn sie gewiss durch die über die Heirat geschaffene Verbindung in den Adel zusätzlich begünstigt wurde.

Allerdings: schon sein Sohn, der oben erwähnte Rudolph Julius Georg Ilgner, erlebte in seiner Zeit das, was bereits kurze Zeit nach den Befreiungskriegen einsetzen und mit den Einigungskriegen immer deutlicher fühlbar werden sollte: die erneute Entbürgerlichung der Preußischen Armee und das Wiederauferstehen eines extrem kastenartig auf adelige Exklusivität bedachten Offizierskorps.

Rudolph Julius Georg Ilgner verfolgte ebenfalls eine militärische Karriere, die aber nicht die Höhen derjenigen seines Vaters erreichte. Wir finden ihn als Premier-Lieutenant und Adjudant 1859 in Köln. Seine Karriere beschließt er als Oberstleutnant beim Infanterie-Regiment Prinz Heinrich der Niederlande (2. Westfälisches) Nr. 15 in Minden, wo er, mit seiner Frau Amalia Klara Franziska, geb. Saal, lebt.

Seine Alterseinkünfte bessert er, wie regelmäßige Inserate z.B. in der „Kölnische Zeitung“ belegen, damit auf, dass er „Vorbereitung zum Fähnrich und Einjährigen-Freiwilligen-Examen mit und auch ohne Pension…“ anbietet. Nach dem Tod seiner Frau am 16. Dezember 1886 verheiratet er sich 1892 erneut mit „der Witwe Bertha Luise Amalie Lisette von Radonitz-Belgrad“, die allerdings die Eheurkunde mit Marie Ilgner, geb. Müller zeichnet. Nach einem wohl als Erkundungsreise gedachten Kuraufenthalt 1904 in Wiesbaden siedelt er in die damalige „Reichshauptstadt der Pensionäre“ über, wo er am 01. März 1908 verstirbt.

Aus seiner ersten Ehe geht eben jener Emil Robert Rudolph Paul Ilgner, der am 21. August 1860 „mittags halb ein Uhr“ gem. dem Geburtseintrag 2629/1860 in Köln geboren wird, hervor. Dieser Ilgner ist für uns als Mitglieder des DTK 1888 e.V. von besonderem Interesse.

III.

Anfänge der Teckelei

Wir hatten Emil Ilgner oben als 20-jährigen Seconde-Lieutenant mit seiner Menagerie in Minden verlassen und erfahren aus seinen „Kynologische Erinnerungen“, dass er seine -erfolglose- Ausstellungspremiere 1883 in München feierte (oder besser: feiern ließ). In der Zwischenzeit, seit 1880, hatte er zwei „deutsch-englische Hühnerhunde“, einen Neufundländer und einen „braun mit gelben Teckelrüden“ umgesetzt. Man muss das so sagen, denn ausgestellt wurde 1883 der Rüde „Erdmann“, nach dem Selbstzeugnis von Ilgner „… zu damaliger Zeit mein einziger Hund, dem ich meine ganze freie Zeit widmen konnte.“ Er betont dies, weil er „Erdmann“ als Gegenbeispiel für die oft bezweifelte Dressurfähigkeit des Teckels anführt. Auch „Erdmann“ bleibt nicht lange in Ilgners Händen. Kaum dass 1884 in Antwerpen und Amsterdam der Hund auf den dortigen Ausstellungen prämiert wurde wird er auch schon von Ilgner mit gutem Gewinn verkauft.

Ilgners damalige Haltung zu den von ihm angeschafften Hunden mag zeittypisch gewesen sein, jedenfalls von Sentimentalitäten war es unbelastet. Hunde sind Objekte und dienen einem Zweck. Man wird Ilgner nicht zu nahe treten, wenn man schließt, dass dieser Zweck mit dem Dienen zur Zerstreuung des Besitzers und Befriedigung seiner Eitelkeit hinreichend umschrieben ist. Lässt sich damit noch ein Gewinn machen – um so besser.

Entsprechend schreibt Ilgner, dass „als Ersatz“ dann „Junker Erdmann“ angeschafft wurde, dem „als Kollege“ noch „Junker Schnapphahn“ folgte. Bis einschließlich 1887 war Ilgner selbst kaum in Erscheinung getreten; allerdings sahen ihn Antwerpen und Amsterdam 1884 als Gast, da Ilgner zu jener Zeit „ein Sommerkommando nach Werden an der Ruhr zur Bewachung des dortigen Zuchthauses erhielt.“ Ansonsten war er der Dienstverpflichtungen und beschränkten Mittel halber Minden treu. „Im Allgemeinen hatte ich von Minden aus an Hundeausstellungen wenig zu sehen bekommen. Nur hin und wieder eine Ausstellung in Hannover lernte ich kennen“.

Ilgner erhielt im Dezember 1887 eine Abkommandierung zur „Königlichen Gewehrfabrik in Spandau“ und wurde im Mai 1888 zum Premier-Lieutenant befördert. Später erfahren wir durch eine entsprechende Anzeige in der „Westfälische Zeitung“ vom 02. April 1889 unter „Personal-Veränderungen in der Armee“, dass der bisher abgeordnete Premier-Lieutenant Ilgner „ab 1. April des Jahres zur permanenten Dienstleistung bei den Gewehr- und Munitionsfabriken kommandiert“ ist.

IV.

Schöneberger Teckelleben

Da in seinen kynologischen Erinnerungen Ilgner -verständlicherweise- ein wenig den Eindruck erweckt, als sei mit ihm der Urknall in die Teckelwelt getreten, springen wir nun ein wenig in der Zeit zurück und begeben uns in Jahr 1883, genauer gesagt in einen heutigen Stadtteil von Berlin, das damals noch selbstständige, Schöneberg. Dort existiert noch heute der „Willmanndamm“. Lapidar heißt es zur Herkunft der Bezeichnung „Bauernfamilie aus Schöneberg“. Das ist nicht falsch und doch, wie so häufig, auch nicht alles, was es zu sagen gäbe.

Die Willmanns sind nach dem verheerenden Siebenjährigen Krieg in das damals tatsächlich vor der Aufgabe stehende Schöneberg übergesiedelt und übernahmen wüst liegende Bauernstellen. Rasch wurden die Willmanns die „Oberschicht“ des neuen Schöneberg. Der erste Eintrag im Kirchenbuch der neu erbauten Dorfkirche ist dann natürlich auch derjenige über die 1765 erfolgte Taufe der Friederica Willmann, obwohl die Kirche erst 1766 geweiht wurde. Willmänner stellten die Dorfschulzen und waren nicht dumm. Den Willmanns gelang es, mehr und mehr Grundbesitz in strategischer Lage zu erwerben. Der vorletzte Dorfschulze Schönebergs, August Willmann, profitierte schließlich von dem enormen Flächenbedarf, der sich aus dem rasanten Wachstum des nahen Berlin ergab und verkaufte wesentliche Teile seines Grundbesitzes zu einem Preis, der ihm – und anderen – den Beinamen „Millionenbauer“ einbrachte. Einen kleinen Teil seines neu erworbenen Vermögens steckte August Willmann 1865 in den Bau seines noch heute existierenden Wohnhauses Hauptstraße 45. Da Schöneberg damals immer noch dörflich geprägt war verfügte das Grundstück über eine beträchtliche Tiefe. August Willmann ließ dort eine Reihe von künstlichen Bauten anlegen und hielt dort zahlreiche Füchse und Dachse, an denen er als aktives Mitglied des „Deutscher Jagdklub“ seine Teckel ausbildete, so dass die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung“ in ihrer Morgenausgabe vom 23.10.1883 berichtete:

Der deutsche Jagdklub hielt am Montag den 22. Oktober zum Schlusse seines Herbstmeetings „Dachshund-Prüfungen“ in seinen Kunstbauten in Schöneberg ab. Im Parke des Hrn. Gutsbesitzers Willmann-Schöneberg, Hauptstraße 45, sind von dem Klub Dachs- und Fuchsbaue künstlich angelegt und wurden auch in dem eigens für Raubzeug gebauten Zwinger Füchse und Dachse zur Prüfung von Hunden bereit gehalten. (…)

Die Hunde wurden dem Klubreglement gemäß zuerst einer genauen Prüfung des Exterieurs unterworfen und die Kritik nach einer aufgestellten Skala geübt, worin die einzelnen Körpertheile und zum Schluß das ganze Exterieur nach Points bestimmt wurde. Begonnen wurde mit dem sogenannten Jugend-Schliefen und geschah die Prüfung auf Fuchs.

Da die vorgeführten Hunde sämmtlich sehr edler Rasse waren, so war die Klassifikation nicht leicht; es erhielten: „Schnapp“ des Herrn Willmann von 100 Points 95, „Wespe“ desselben Besitzers 68 und „Trapp II“ des Herrn Hauptm. Schmidt-Münchehofe 60 gute Points. Nach vorgenommener Prüfung im Bau „Schnapp“ den Ehren- und „Trapp“ einen zweiten Preis. “Wespe“ refusirte. Bei dem hierauf folgenden sogenannten Klub-Schliefen kamen drei Hündinnen zur Prüfung, wovon „Frau Ilka Muck“ (Besitzer Hr. Leut. Fink) und „Schlange“ (Besitzer Herr Willmann) jede einen ersten Preis und die Erstere, als Schönere, den Ehrenpreis erhielten. Beide Hunde wurden mit dem Fuchs verbissen ausgehoben.

Bei dem nun folgenden sogenannten Ermunterungs-Schliefen fungirten die Herren v. Nathusius, königlicher Jagdzeugjäger Müller und v. Zyka-Radvanszky als Richter. Zur Vorführung gelangten drei Hunde. „Bella“ (Besitzer Fabrikbesitzer Wilke) war recht schneidig und lag unverdrossen bis zum Ausheben des Fuchses fest und eifrig vor, sie erhielt einen ersten Preis. „Satanella“ (Bes. Hr. Lt. Fink) und „Quinta“ (Bes. Hr. Kronreich) waren etwas unruhig, zum Schluß jedoch recht eifrig. – Keine konnte sich aber einen ersten Preis erringen, sondern erhielten jede einen zweiten Preis zugesprochen; deshalb fiel der „Bella“ als Gewinnerin eines ersten Preises – dem Klubreglement gemäß der Ehrenpreis zu – welcher der kleinen niedlichen und schneidigen Hündin von Allen auch gern gegönnt wurde.

Das Sieger-Schliefen fiel aus, da außer des Herrn Grafen C. Hahn „Zeck“ kein Hund genannt wurde. Damit schließt der Hundesport für dieses Jahr und steht den Mitgliedern des Klubs anderweitige waidmännische Thätigkeit in Aussicht: „Die Herbst- und Winterjagd“, da ein großer Theil der Mitglieder Pacht- und und eigene Jagden besizen, deshalb schließen wir hier mit „Waidmannsheil“.

Dem Geist der Zeit und dessen Sucht nach „Stand“ entsprechend war aus dem Bauern August Willmann der Herr Gutsbesitzer Willmann geworden. Dem war das genug; seinem Sohn Max aber ermöglichte das Vermögen der Willmanns u.a. auch den Erwerb eines der zahlreichen immer wieder in wirtschaftlichen Schwierigkeiten steckenden Rittergüter, womit der Ruch des Bäuerlichen zumindest dem erste Anschein nach bei diesem durch die Anrede „Rittergutsbesitzer“ veredelt wurde.

Während also der junge Herr Ilgner in Minden noch seine Kanarienvögel fütterte und an Teckel noch keinen Gedanken verschwendete, waren anderswo schon spätere Mitbegründer des Teckel-Klubs durchaus aktiv und da Emil Ilgner uns noch eine Weile beschäftigen wird wenden wir uns zunächst dem eben genannten Graf C. Hahn, ebenfalls Gründervater des Teckelklub, zu:

V.

Graf von Hahn

An sich dachten wir bei der Lektüre von Ilgners „Kynologische Erinnerungen“, dass das ja wohl eine Person sei, zu der am leichtesten zu recherchieren sein würde. Natürlich war das ein Trugschluss. Es dauerte dann doch eine Weile bis sich herausstellte, dass es eben einen „Graf C. Hahn“ nicht gibt.

Ilgner gibt an, Graf Hahn habe als Leutnant beim Regiment Gardes du Corps gestanden. Nun ist dieses Regiment das exklusivste der Preußischen Armee gewesen, das in seinen Reihen bis zuletzt ausschließlich adelige Offiziere „erster Familien“ duldete. Da konnte es ja schlecht möglich gewesen sein, dass dort ein falscher Graf…? War es auch nicht. Schließlich konnten wir anhand der Stammlisten 1888 einen Graf Hahn ausmachen. Der allerdings war als „Nicolaus Graf von Hahn“ gelistet und dort nachweisbar von 1886 bis 1893, wenn auch mittelbar belegt ist, dass sein Eintritt in die Armee 1882 erfolgt sein muss.

Nicolaus Graf von Hahn, der Mitgründer des Deutschen Teckel-Klub

Geboren wurde er als drittes Kind des „Herr Erblandmarschall Graf Cuno Friedrich Werner Henning von Hahn auf Schloss Basedow p.p.“ und seiner Ehefrau „Frau Gräfin Editha Julie Henriette Marie Sophie geb. Gräfin von Wartensleben“ am 13. Oktober 1861 auf Schloss Basedow.

Getauft wurde er auf die Namen Nicolaus-Eckhard Cuno Henning Hans Felix Wilhelm Adolf.

Er entstammt sozusagen mecklenburgischem Uradel. Die „Hahn“ sind seit 1230 nachweisbar, auch wenn erst anfangs des 19. Jhdt. mit der Grafung das „von“ geführt wurde. Seit Mitte des 14. Jhdt. ist das Geschlecht in Basedow ansässig und zählte zeitweise zu den größten Grundbesitzern des Landes. Wie das immer so ist, in einer langen und verzweigten Ahnenreihe finden sich immer wieder in einem guten oder nicht so guten Sinn hervor ragende Figuren. „Unser“ Graf von Hahn scheint ersterer Spezies nicht angehört zu haben.

Als Kind bzw. Jugendlicher tat er sich offensichtlich schwer, sich in die in ihn gesetzten Erwartungen zu fügen. Der Lebensweg aus der Perspektive der Mitte des 19. Jhdt. gesehen bot für ihn nicht allzu viele Gabelungen. Um so weniger, als besondere Talente bei ihm nicht überliefert sind. Das natürlichste für das dritte von sieben Kindern aus gräflichem Haus mag unter diesen Umständen und seinerzeit eine militärische Karriere gewesen sein. Ob er dafür die richtigen Voraussetzungen mitbrachte, das war fraglich. Aber es ging für „das Haus“ ja nicht unbedingt darum, die Talente eines Kindes zu entdecken, zu fördern und entsprechend Perspektiven zu eröffnen. Wesentlich war, eine Stellung einzunehmen, die dem Stand entspricht, „das Haus“ nicht zu sehr belastet und möglichst einen rentierlichen Rückfluss der getätigten Investition erreicht. Also die militärische Laufbahn. Dazu war nun wieder die Kadettenanstalt in Lichterfelde vielleicht nicht unbedingt erforderlich aber höchst wünschenswert.

Wir können nicht sagen, was er davon hielt. Wahrscheinlich stellte sich die Frage für ihn auch nicht wirklich, wie das bei vorgezeichneten Lebenswegen eben so geht. Wir können aber dank eines an seine Tante Anne Gräfin von Lehndorff, geb. von Hahn, gerichteten und überlieferten Briefs einen kleinen Ausschnitt seiner Gefühls- und Gedankenwelt beleuchten:

Berlin SW Curfürstendamm

Liebe Tante,

Seit geraumer Zeit hatte ich mir vorgenommen Dir zu schreiben und mich wegen meines Nichtkommens bei Deiner Berliner Durchreise zu entschuldigen.

Allein ich komme erst heute dazu.

Ein Hauptgrund meines langen Wartens ist, dass ich in dieser Zeit viel mit meinen Militärangelegenheiten und Einsenden der Zeugnisse, wie des Imediatgesuches fürs Primanerzeugniss beim Kaiser, welch letzteres in diesen Tagen nach Gastein gegangen ist, zu thun hatte.

Es ist ja eigentlich bei all diesen Sachen direkt wenig zu thun, aber man weiss nie genau, ob es richtig ist und muss es daher öfter abschreiben. Auch kommt die ganze Corespondenz an die Directoren der Anstalten in welchen man sich aufhielt dazu, denn man muss von allen Anstalten zum Curriculum vitae Zeugnisse beibringen.

So, liebe Tante, hoffe ich wirst Du mein langes Säumen verzeihen.

Wie geht es denn eigentlich Dir und Deiner ganzen Familie?

Ich habe Dich so lange nicht gesehen, dass ich mich unendlich auf Deine Rückkunft aus dem Bade, wo Du doch hoffentlich auch über Berlin gehst, freue. Ursel wird es mir dann wohl zur rechten Zeit schreiben u. ich hoffe, dann nicht von meinem Kopfweh geplagt zu sein.

Es ist eine zu unangenehme Stellung den Lehrern gegenüber, wenn man Kopfweh hat. Dieselben glauben meistens man habe keine Lust zum arbeiten, aber mir ist es manchmal tagelang unmöglich auch nur in ein Buch zu sehen. Namentlich jetzt bei der Hitze; denke doch, dass ich alle Tage 9 oder 10 Unterrichtstunden habe und dann noch bedeutende Arbeiten zu Hause vollenden muss. So kommt es dann, dass ich fast jede Woche einmal fehle und dadurch versäume ich viel und bin in grosser Aufregung darüber, weil ich im Herbst mein Examen machen soll.

Jetzt habe ich mir aber auch fest vorgenommen, die Eltern zu bitten mir weniger Stunden geben zu lassen, denn ich glaube dadurch mir alles mehr einzuprägen und dann weit regelmässigere Fortschritte zu machen, und so klug ist man doch jetzt auch schon geworden, dass man merkt man lernt nur für sich allein.

Nun, liebe Tante, will ich schliessen, ich habe ich grosser Eile eine kleine Beschreibung über mich gemacht und hoffe, dass Du auch ferner mit mir zufrieden sein wirst und mir Dein stets bewiesenes Wohlwollen erhalten wirst.

Mit vielen Grüssen für Dich Deine ganze Familie, und meine liebe Ursula, die sich so sehr freute, dass sie bei Dir bleiben konnte bin ich Dein ganz unterthäniger Claus.

a.d.H. Basedow

Das ist nur ein Streiflicht, gewiss, und wenn wir auch berücksichtigen müssen, dass die Kunst der Klage in so mancher Jugend gepflegt wurde und wird: einen Eindruck von Unbeschwertheit und Glück gewinnen wir nicht. Claus von Hahn meint in weiteren überlieferten Briefen, im Vergleich zu seinen „hühnenhaften“ und offenbar robusteren Brüdern mit seiner eigenen Kleinheit „ganz aus der Art geschlagen“ zu sein.

Wie auch immer, es gelingt Claus Graf Hahn letztlich, die Hauptkadettenanstalt erfolgreich, wenn auch nicht als Selektaner, abzuschließen. Das heißt, er beginnt nicht gleich seine Karriere als Leutnant, sondern zunächst als Portepee – Fähnrich. Der Status der Familie ermöglicht ihm den Eintritt in das Regiment Gardes du Corps.

Wann genau Graf von Hahn eine Leidenschaft für den Teckel entdeckt und zu kultivieren begonnen hat, lässt sich nicht mit Sicherheit belegen. Oben zitierter Zeitungsartikel zeigt, dass Graf von Hahn bereits im Herbst 1883 über einen Teckel verfügte, der in der Siegerklasse gemeldet werden konnte und wir dürfen daher vermuten, dass schon vor Graf von Hahns 1882 erfolgtem Einritt in die Armee die Leidenschaft für den Hundesport sich manifestiert hatte. Wir wissen durch das Zeugnis von Ilgner in dessen kynologischen Erinnerungen, dass Graf von Hahn, anders als Ilgner, mindestens Ende der 1880-er Jahre schon einige Zuchterfahrung hatte und mit seinen Rauhaarteckeln um die Wende zu den 90-er Jahren Maßstäbe setzte, indem er mit „Rehsieda“ (in den Worten Ilgners „eine aus Mecklenburg stammenden Hündin von nicht sicher nachzuweisender Abstammung“) neben anderen das Kreuzungsprodukt aus Kurzhaarteckel mit Dandie Dinmont – Terrier in die Rauhaarzucht einführte.

Ebenso, wenn auch nicht in gleichem Umfang wie später Ilgner, war Graf von Hahn als Richter unterwegs und hat selbst Ausstellungen organisiert und geleitet, etwas, das Ilgner so weit ersichtlich stets gemieden und delegiert hat.

Emil Ilgner auf der Hundeausstellung zu Brüssel 1891

Während Ilgner in seinen Anfangsjahren Teckel kauft, herausbringt und bei erster Gelegenheit zum Gewinn wieder verkauft, ist selbiges von Graf von Hahn nicht überliefert. Im Gegenteil kolportiert Ilgner gerne die Geschichte vom – vergeblichen – Versuch Nicolaus Graf von Hahns anlässlich der Spezial-Ausstellung des Teckel-Klubs 1891, sein Dogcart samt Pferd gegen einen erfolgreichen Hund eines anderen Halters einzutauschen. Das klingt nach der Attitüde eines exzentrischen englischen Gentleman, den seine Leidenschaft alle Vernunft vergessen macht und tatsächlich scheint er sich zum damaligen Zeitpunkt bereits schon in einer mehrfachen Krise befunden zu haben. Dass seitens Graf Hahns nicht bares Geld für den Hund geboten wurde, sondern Kutsche samt Pferd mag vor diesem Hintergrund dann weniger originell, als aus der Not geboren wirken.

Jedenfalls erhält die oben genannte Tante gleichen Jahres Nachricht aus Paris von einem Freund des Hauses, dass dieser sich für peinlich gewordene Verbindlichkeiten Graf von Hahns um Aufsehen zu vermeiden habe verbürgen müssen, nun aber leider sich in der misslichen Lage befinde, aus dieser Bürgschaft in Anspruch genommen zu werden. Tante Anne begleicht die Forderungen zum Teil und wendet sich, „Vater Hahn“ war 1885 verstorben, an den nunmehrigen Chef des Hauses, Claus‘ Graf von Hahn ältesten Bruder, Friedrich-Franz Graf von Hahn.

Dessen Antwort ist überliefert. Zwar haben die persönlichen Verhältnisse Claus‘ Graf von Hahn vordergründig wenig mit den Geschicken des Teckel-Klub zu tun. Sie seien hier aber dennoch wiedergegeben. Einerseits, weil allgemein wenig über die „Gründerväter“ des Teckel-Klub bekannt ist, andererseits – und mehr noch – weil die Antwort komprimiert ein interessantes Schlaglicht auf die damaligen Lebensverhältnisse und wechselseitigen Verpflichtungssysteme wirft:

Basedow Mecklenburg 5. Dez. 91

Meine liebe Tante!

Habe herzlichen Dank für Deinen Brief und das Vertrauen, was Du in demselben mir entgegenbringst. Sei versichert, hätte ich das Geld liegen, würde ich keinen Moment zaudern, es Dir zu senden. So aber ist leider meine Lage durchaus nicht.

Clausens Verhältnisse spitzen sich immer mehr zu. Er hat aber auch von Anfang bis zum Ende unverantwortlich gehandelt. Es ist unser derzeitiges Bestreben, ihn bis zum Januar noch zu halten. Dann kann er wenigstens als Halbinvalide nach 10-jähriger Dienstzeit seinen Abschied mit Pension nehmen, was für ihn immerhin von Wichtigkeit ist, denn dadurch würde er in die Lage kommen, allmählich seinen verwandtschaftlichen Verpflichtungen auch nachzukommen. Er ist trotz seiner sehr schweren Krankheit lebensversichert worden. Das ist die Sachlage.

Ich habe etwas zuviel für Claus getan, um, ohne mich selbst in die größte Verlegenheit zu stürzen, noch andere Sachen für ihn übernehmen zu können. Außerdem habe ich positiv momentan kein Geld. Meine Verhältnisse haben sich durch die dauernd schlechten Ernten noch immer nicht gebessert, trotz aller Einschränkungen, dazu kommt der Schlossbrand, welcher trotz Versicherung doch außerordentliche Ausgaben in Hülle und Fülle bringt.

Ich fühle mich deshalb außerstande, Claus Pump zu übernehmen. Aber ich will gern, liebe Tante, wenn Du es wünscht, Dir diese Summe im (…)Termin borgen. Eher das Geld zu beschaffen, ist mir faktisch unmöglich. Und ich gestehe Dir, dass es mir dann auch noch schwer wird, aber wenn ich Dir damit helfen kann, werde ich versuchen, wie lange ich mich so durchlügen kann. Bitte schreibe mir also, ob Dir das Recht ist.

Der Schlossbau ist richtig fortgeschritten, das abgebrannte Teil ist jetzt unter Dach gekommen. Ich werde Dir nächstens einmal die Pläne schicken.

Herzliche Grüße von Haus zu Haus

Dein gehorsamster Neffe Hahn-Basedow

Hier klingen ebenso das ganzheitliche Verständnis „des Hauses“ an, wie die beständige, zumindest aber immer wieder auftretende, Geldnot des landbewirtschaftenden Adels. Damit ist nicht die Abwesenheit von Vermögen gemeint, sondern im Wortsinn ein Mangel an barem Geld oder „freien Mitteln“.

Damit nicht genug: wer mit den Fröschen quaken will muss schwimmen können. Will meinen, es ist ja nicht alleine mit den unmittelbar „dienstlich“ veranlassten Aufwendungen getan. Gerade die standesgemäße außerdienstliche Lebensführung unter hochwohlgeborenen Seinesgleichen in der Residenzstadt Potsdam und in Berlin erfordert einigen materiellen Einsatz, was mit den o.g. Zielen „des Hauses“ dann auch zumindest für eine gewisse Zeit durchaus in Einklang steht.

Isoliert betrachtet hat Claus Graf von Hahn beständig über seine Verhältnisse gelebt. Das durchaus nicht in Opposition zu seiner Familie; im Gegenteil war das ursprünglich Teil der Strategie „des Hauses“, wie auch aller anderen Häuser, die darauf abzielt, dem Spross eine standesgemäße Stellung unter seinesgleichen zu schaffen, von wo aus dann Verbindungen geknüpft werden, die ein weiteres Vorankommen und im Idealfall dazu noch eine mitgiftträchtige oder weitere Perspektiven eröffnende Heirat ermöglichen. Hier liegt der eigentliche Grund, warum „das Haus“ durchaus von sich aus und nicht wegen der persönlichen Vorlieben seines Sohnes erhebliche Mittel aufwendet, um dessen militärischer Karriere nicht nur irgend eine Anfangsfinanzierung zu geben, sondern darüber hinaus auch noch sich weitere Bürden auferlegt, indem es entsprechend dem eigenen Selbstverständnis, zur Demonstration und Wahrung seiner Stellung mit den Gardes du Corps das exklusivste und teuerste Regiment anstrebt.

Misslich wird die Situation erst dann, wenn sich die Hoffnungen nicht erfüllen, wenn weder Fähigkeiten noch Neigungen dem entsprechend vorhanden sind und es nicht gelingen will, die Zuschussphase im Lebenslauf – und sei es auch „nur“ durch eine vorteilhafte Partie – zu überwinden.

Das scheint mit allen Einschränkungen, die geboten sind bei Nicolaus Graf von Hahn der Fall gewesen zu sein. Ein sonderlicher Ehrgeiz, ein Avancement innerhalb der Armee zu erreichen ist nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht festzustellen. Er scheint den Dienst als Premier-Lieutenant quittiert zu haben. Von einer Eheschließung oder auch nur Ansätzen dazu ist nichts bekannt geworden. Seine materiellen Schwierigkeiten scheinen von Dauer gewesen zu sein, denn die Police seiner Lebensversicherung und weitere Unterlagen dazu sind in den Besitz seiner Tante Anne Gräfin von Lehndorff gelangt und man darf mit einigem Recht vermuten, dass dies der Absicherung ihrer Forderungen an ihn diente, da das Haus Basedow hier nicht mehr in die Bresche springen konnte oder wollte. Dazu mag der Gesundheitszustand Graf von Hahns beigetragen haben. Es mag herzlos klingen und ein wenig nach einem „Roman“ von Hedwig Courts-Mahler, aber das Interesse des Hauses und aller, die von ihm abhängen, verbietet es, sich materiell zu verausgaben, wenn keine Aussicht auf Rückfluss oder gar Gewinn mehr besteht.

Worin die Beeinträchtigung des Grafen von Hahn bestand wird nicht ganz klar. Sie scheint jedoch erheblich gewesen zu sein und wird von Nicolaus‘ Bruder 1891 in einen deutlichen Zusammenhang mit angeblicher Verantwortungslosigkeit gestellt. Eine letzte Absonderlichkeit stellt der Tod Graf von Hahns dar: Im Kirchenbuch von Basedow finden sich natürlich auch Versterbensvermerke. In den allermeisten Fällen beschränkt sich dies auf ein Kreuz mit dem Todesdatum. Sehr selten findet sich ein weiter gehender Eintrag, wie etwa „Laut amtl. Mittheilung vom 11. März 1871 in Stavenhagen verstorben“. Bei Nicolaus Graf von Hahn aber lesen wir „† 01.04.1919 an Magenkrebs in Schwarzenhof. Trauerfeier am 4. April in der Kirche zu Schwinkendorf, eingeäschert in Hamburg am 7. April. Die Urne mit der Asche wurde am 24. April in der Kapelle zu Basedow aufgestellt“.

Schwarzenhof liegt nördlich von Basedow und gehörte zum Hahnschen Besitz. Mit „einsam und abgelegen“ ist diese Örtlichkeit, die damals nur aus einem Verwalterhaus bestand, durchaus nicht falsch beschrieben. Es gab bis in die 50-er Jahre des 20. Jahrhunderts dort weder Kanalisation, noch fließend Wasser oder gar Elektrizität, geschweige denn einen Fernmeldeanschluss. Nicht gerade der ideale Ort, um einen Schwerstkranken zu pflegen, möchte man meinen. Irgendwie scheint wichtig gewesen zu sein, eine räumliche Distanz zum Familiensitz in Basedow zu wahren. Bemerkenswert, dass dort noch nicht einmal der Gottesdienst stattfand, sondern die Leiche an Basedow vorbei nach Schwinkendorf transportiert wurde, um dort das Leichenbegängnis erfolgen zu lassen. Andererseits mag das auch gewissen praktischen Gesichtspunkten geschuldet gewesen sein, denn Schwinkendorf verfügte im Gegensatz zu Basedow über einen tatsächlich am Ort belegenen Bahnhof. Der Bahnhof Basedow existierte nur dem Namen nach; tatsächlich war er in der Nähe des wenige Kilometer entfernten Dorfes Langwitz belegen. Da war es wohl einfacher, von Schwinkendorf aus die Leiche per Bahn weiter nach Hamburg zur Kremierung zu transportieren, so denn der Sarg überhaupt bei der Trauerfeier in der Dorfkirche Schwinkendorf zugegen war.

Wir wissen aus Nicolaus‘ Bruders Brief an die gemeinsame Tante, dass „Claus“ offenbar mindestens bereits 1891 an einer äußerst schweren Krankheit litt, die die Familie bangen ließ, ob er überhaupt seinen Dienst zu einem regulären Ende mit Pensionsberechtigung bringen könnte.

Wir wissen auch, dass er trotz dieser schweren Krankheit lebensversichert wurde und dies auf Betreiben der Familie und nur mithilfe deren Einfluss‘ geschah. Nach den eingesehenen Unterlagen zum Versicherungsabschluss wissen wir, dass sich – zufällig nicht weit von Basedow entfernt – ein Arzt gefunden hat, der Nicolaus Graf Hahn für die Vergangenheit und Gegenwart einwandfreie Gesundheit bescheinigte, obwohl die Familie damals schon fürchten musste, dass Graf Hahn vor Erreichen des zehnjährigen Dienstjubiläums 1892 dienstuntauglich würde, also subjektiv die Möglichkeit gesehen wurde, dass er vor Ablauf eines Jahres nicht mehr zu halten sein könnte. Tatsächlich quittierte unmittelbar nach dem Dienstjubiläum Nicolaus Graf Hahn den Dienst.

Legen wir das und den damaligen Stand der ärztlichen Kunst und Wissenschaft zugrunde, müsste „Claus“ ganz außerordentliches Glück und zugleich Pech gehabt haben. Einerseits eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung zu überleben, andererseits dann aber erneut, diesmal an Magenkrebs, zu erkranken und daran zu versterben.

Der angebliche Magenkrebs ist sicher nicht die Erkrankung, auf die 1891 Claus‘ Bruder in seinem Brief an die gemeinsame Tante Bezug nimmt. Ein Patient, bei dem mit den damaligen Mitteln bereits 1891 Magenkrebs hätte diagnostiziert werden können, hätte nicht bis 1919 überlebt. Einen Magenkrebspatienten 1919 in derartiger Isolation mitten in der Einöde sterben zu lassen, wäre zudem nicht per se erforderlich gewesen.

Andererseits sind gewisse, insbesondere arsenhaltige Medikamente, die seinerzeit – vor der Entwicklung von Penicillin – in bestimmten Fällen verabreicht wurden, bekannt dafür geworden, für die mit ihnen erreichte vorübergehende Verlangsamung des Krankheitsfortschritts und Linderung der Symptome oft einen hohen Preis an Nebenwirkungen vom Patienten zu fordern.

Man fragt sich weiter, weshalb denn der zusätzliche Aufwand und die Kosten für die Kremierung in Hamburg für nötig gehalten wurden? Warum überhaupt die nochmalige und vielleicht versicherungstechnisch unverfänglichere, nichtsdestotrotz aber auffällig plakative Nennung der Todesursache im Kirchenbuch? Man weiß es nicht. Wäre es heute noch irgendwie wichtig, fielen mir nur zwei, damals gefürchtete, lang dauernde und immer lebensbedrohliche Erkrankungen ein, bei denen Isolation oder Kremierung nachvollziehbar sind. Denken kann man sich aber allerlei und nur Weniges davon hat Bestand.

VI.

Gründungslegende

Im Winter 1887 also wurde Emil Ilgner zur Dienstleistung bei der königlichen Gewehr- und Munitionsfabrik in Spandau abkommandiert und reiste von dem „langweiligen“ Minden in das nicht minder langweilige Spandau, das aber dann doch den Vorteil der unmittelbaren Nähe zur boomenden Reichshauptstadt Berlin und der exklusiven Residenz Potsdam gleichermaßen hatte. Der Umfang der dortigen Dienstpflichten hielt sich in zeitlicher Hinsicht in engen Grenzen.

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Zeitschiene: 1882 der erste „richtige“ Teckel namens Erdmann, 1883 dessen erste ertraglose Ausstellung in München, 1884 in Amsterdam Ausstellungserfolg des Hundes, Verkauf des Hundes. Ebenfalls 1884 Kauf eines Junghundes, Junker Erdmann. Dessen Ausstellungen 1886 Wien, Leipzig und Altenburg, auch wieder in fremder Hand, denn Emil Ilgner selbst hat ja von Ausstellungen von Minden aus nichts mitbekommen, höchstens mal eine Ausstellung in Hannover. Auch 1886 Kauf eines Welpen, Junker Schnapphahn, dessen „unschöne“ schwarz-gelbe Stichelung ihm dann sehr missfällt, bis mit der Adoleszenz zur Überraschung Ilgners die rote Farbe hervortritt, was er, Ilgner, „nicht gewußt hatte, da mir bis dahin Erfahrungen in der Zucht roter Teckel gefehlt hatten“.

Wer da also im Winter 1887 in Berlin aufschlug um keine sechs (!) Monate später im Juni 1888 bei der Gründung des Teckel-Klub dabei zu sein, war mit Sicherheit keine Koryphäe. Nicht, was das Ausstellungswesen aus eigener Kenntnis angeht und auf keinen Fall, was das Zuchtwesen angeht, denn nicht nur hatte Emil Ilgner keine Erfahrung in der Zucht roter Teckel, er hatte bis dato schlicht keinerlei Erfahrung in der Hundezucht generell und schon gar nicht in der Teckelzucht.

Da fragt man sich, ob nicht etwa der Umstand, dass bei Drucklegung seiner „Kynologische Erinnerungen“ 1924 die Mitstreiter aus den Anfangsjahren des Teckel-Klub bereits verstorben waren, eine Weichzeichnung der eigenen Erinnerung begünstigt hat? Wir erinnern uns: die Teckelsaison, soweit sie innerhalb des „Deutscher Jagdklub“ stattfand, war spätestens im Oktober eines Jahres zuende und begann nicht vor Ende der Jagd- und Ballsaison im März des Folgejahres. Wenn also, wie Ilgner schreibt, er und Graf von Hahn „heftige Konkurrenten auf Ausstellungen waren“, sie ihre „unverwüstliche Teckelpassion bald in engere Beziehungen“ brachte und ihre „meisten Unterhaltungen“ sich darum drehten: „Wie kann man unsere deutsche Teckelzucht vorwärts bringen“, dann bot der Kalender 1888 nur wenig Raum dazu. Um so mehr, als im Juni 1888 ja nicht erst der Entschluss reifte, den Teckel-Klub zu gründen, sondern dieser Prozess mit allen Vorbereitungen, die dazu nötig sind, bereits abgeschlossen war! Es geht ja nicht darum, dass man sich mal denkt „wir gründen einen Klub“, sondern im Juni 1888 fand bereits die erste Generalversammlung mit Wahlen und allem was dazu gehört statt.

Es fragt sich, ob diese Unterhaltungen zur Gründung eines Teckelklubs tatsächlich alle mit Ilgner geführt wurden, gar, wie Ilgner andeutet, von ihm initiiert waren oder Ilgner seine Rolle bedeutender erinnert und vielleicht doch bei der einen oder anderen dieser Unterhaltungen „nur“ mit anwesend war? Mit scheint alles eher für diese Sicht der Dinge zu sprechen. Es wäre so ungewöhnlich nicht, dass ein Gedanke in der Luft liegt und von dieser und jener Warte aus von diesem und jenem bereits diskutiert wurde und nach vielen „man könnte“ und „man müsste“ dann ein Außenseiter den finalen Anstoß gibt. Um so mehr, als man Ilgner sicher eine gewisse Leidenschaft für den Hundesport attestieren darf, er aber kaum in der Lage gewesen sein dürfte, dieser auch in den damals gängigen Formaten für in einer für ihn befriedigenden und angemessen scheinenden Form nachzugehen. „Im allgemeinen bin ich Zeit meines Lebens kein großer Nimrod gewesen; mir fehlten die guten Gelegenheiten und auch mein Geldbeutel hatte nicht den erforderlichen Umfang“ schreibt er. Das ist ein Dilemma, wenn der Hundesport vor allen Dingen im Rahmen jagdlicher Betätigung erfolgte, wie eben unter den Fittichen des Jagdklubs. Hier aufgrund der Begrenztheit seiner Mittel nicht mithalten zu können, dürfte dem jungen Ilgner in der Nase gestochen haben. Was also lag näher, als sich für einen eben nicht jagdkonnotierten Spezial-Klub für Teckel stark zu machen?

Wenn nun der „Deutsche Teckelklub 1888 e.V“. -völlig unberechtigter Weise, übrigens- 1988 eine hundertjährige Geschichte behauptet, und in der entsprechenden Festschrift „Ein Blick zurück“ auf Seite 17 ausführt „Emil Ilgners Buch „Der Dachshund“ wurde im Jahr 1886 in Neudamm verlegt. Mit dem Rüstzeug des fachlichen Wissens ausgestattet und nicht zuletzt mit den auf den Ausstellungen 1886 in Leipzig, München, Breslau, Schöneberg und Altenburg, 1887 in Stuttgart (…) gesammelten Erkenntnissen über den derzeitigen Stand der Dachshundzucht war Ilgners und Graf Hahns Entschluß, den Deutschen Teckelklub zu gründen, eine zwangsläufige Folge“ ist das reine Fantasie.

Immerhin macht diese Erzählung sichtbar, dass hinsichtlich der Kompetenz eines Emil Ilgners im Jahr 1888 der damalige (1988) Autor ein Problem gesehen haben könnte. Das kann man aber nicht auflösen, indem man sich die Dinge zurecht biegt: Von den genannten Ausstellungen hat Ilgner persönlich nichts gesehen. Hier schließt man (zu) kurz und folgert aus der Meldung von Hunden aus seinem Besitz auch die Anwesenheit Ilgners bei diesen Ausstelllungen, was aber nicht gegeben war. Beinahe rührend ist allerdings, die Veröffentlichung von Ilgners „Der Dachshund“ mal rasch um ein Jahrzehnt vorzuverlegen!

Es handelt sich keineswegs um einen bloßen Druckfehler, denn zu deutlich ist der Versuch, eine angemessen und „zwangsläufig“ scheinende Kette von zuerst erlangtem theoretischem Wissen und sodann gesammelter praktischer Erfahrung Ilgners vor seiner Beteiligung an der Gründung des Teckel-Klub herzuleiten. „Der Dachshund“ erschien aber tatsächlich 1896, also acht Jahre nach Gründung des Teckel-Klubs.

Letztlich ist es einerlei. Am 10. Juni 1888 erfolgte die Gründung des Teckel-Klubs. Rittergutsbesitzer Willmann, der „junge“ Willmann, stellte neben der umfangreichen züchterischen Expertise den Zugang zu dem Klubplatz in der Schöneberger Hauptstraße zur Verfügung. Wenigstens tat er dies mittelbar, denn der „alte“ Willmann blieb dem Jagdklub, der das Willmannsche Grundstück in der Schöneberger Hauptstraße als „seinen“ Schliefenplatz besetzte, treu, auch wenn der Teckel-Klub den Platz zunächst mitbenutzen durfte. Der „junge“ Willmann übernahm die Funktion eines Beigeordneten, Graf von Hahn bot die Verbindung in die bessere Gesellschaft ebenso wie die Erfahrung im Schliefenwesen, in der Zucht, sowie im Richterwesen und der Organisation, und der eloquente, zugereiste Leutnant Ilgner, dem keinerlei anderweitige Verpflichtungen Beschränkungen im Zeitbudget auferlegten, wurde zum Vorsitzenden bestimmt.

Interessant im Übrigen, dass bereits 1887 der oben erwähnte „Junker Erdmann“ von Ilgner an Mr. Padelford nach Philadelphia verkauft wurde und „Junker Schnapphahn“ wenig später, kaum war Ilgner Vorsitzender des Teckel-Klub geworden, denselben Weg ging. Offen schreibt Ilgner, dass er dem hohen Gebot, 1.500,- M, „einfach nicht widerstehen konnte“. Das war alles, was er dazu zu sagen hatte und der Teckel-Klub hatte kurzfristig dann nicht nur den ersten Vorsitzenden ohne ausgesprochene Expertise, sondern gleich auch seinen ersten Vorsitzenden ohne Teckel.

„Junker Erdmann“ scheint mit auch noch in anderer Hinsicht bemerkenswert und nicht ganz unschuldig, dass der Teckel-Klub durchaus eigene Wege gehen sollte:

VII.

Erste Zerwürfnisse

Die reichsweit maßgebliche Institution im Hundesport war seinerzeit die Delegierten-Commission.

Gebildet wurde sie 1879 zunächst als Konferenz von Delegierten der Vereine „Hector“, „Nimrod“, „Verein zur Veredelung der Hunderacen für Deutschland “, „Norddeutscher Hetzclub“ und „Club zur Prüfung für Hühnerhunde“. Die Delegierten-Commission wurde formell 1880 als eigenständiger Verein gegründet. Sie gab ab diesem Jahr das „Deutsche Hunde-Stammbuch“ heraus und verantwortete die Redaktion „deutscher“ Rassehundestandards genauso wie die Übersetzung und Publikation ausländischer Rassehundestandards für den deutschen Hundesport.

Die Delegierten-Commission stand seit ihrer Gründung unter dem Vorsitz des Generals Alfred Graf von Waldersee, der – jedenfalls spätestens ab 1888, als von Waldersee Chef des Generalstabs wurde – kaum Möglichkeiten hatte, sein Amt mehr denn in der Hauptsache repräsentativ wahrzunehmen. Die Geschäfte der Delegierten-Commission wurden daher von Anbeginn an tatsächlich von deren Generalsekretär Emil Meyer aus Hannover, erledigt.

Emil Meyer wurde 1841 als Sohn des Bankiers und Industriellen Adolph Meyer in Hannover geboren und übernahm nach dem Tod des gemeinsamen Vaters 1866 zusammen mit seinem Bruder Sigmund das Bankhaus Adolph Meyer. Anders als sein Vater und Bruder blieb Emil Meyer den jüdischen Wurzeln der Familie nicht verbunden und konvertierte früh zum christlich geprägten Glauben.

Emil Meyer und Emil Ilgner traten bereits einige Zeit vor der Gründung des Teckel-Klub in Beziehung miteinander: „Junker Erdmann“ nämlich, das wenigstens vergisst Ilgner nicht zu erwähnen, stammt aus der Zucht eben jenes Emil Meyer. Ilgners „Größe“ reicht jedoch nicht all zu weit. Zu mehr als der Bemerkung, dass sein „…junger Teckel aus der recht guten Bergine des Generalsekretärs Emil Meyer“ stamme, lässt er sich in den „Kynologische Erinnerungen“ nicht hinreißen. Um so breiter legt er aber die großelterliche Abstammung des Hundes väterlicherseits dar. Da kommen in Gestalt des Jägermeisters von Knigge, „der damals mit seiner Zucht überall Aufsehen erregte und alle Plätze auf Ausstellungen belegte“ schließlich auch teutscher Adel und Ruhm ins Spiel. Der Eindruck drängt sich auf, Ilgner sei daran gelegen, irgendeinen nennenswerten Anteil des Generalsekretärs Meyer an der Entstehung des „Junker Erdmann“ vergessen zu machen, oder als sei Emil Meyer aus irgendwelchen Gründen nicht geeignet, als Zeuge für die Qualität des „Junker Erdmann“ hervor gehoben zu werden.

Hier finden wir die auch heute noch durchaus nicht selten anzutreffende und manches Mal wenig friedenstiftende Kombination von ehrgeizigem, aber in züchterischer Hinsicht unbelecktem Hundekäufer, der nur all zu schnell vergessen machen will, dass das unabhängig von Eigentumsfragen nicht „sein“ Hund ist und eben dem Züchter dieses Hundes, der bei aller Abgeklärtheit, die sich im Lauf der Jahre eingestellt haben mag, doch nicht umhin kann, in einem Winkel seines Herzens zu bemerken, wessen Zuchtprodukt das eigentlich ist.

Inwieweit das eine Rolle für die persönlichen Beziehungen der beiden Emils gespielt haben mag, lässt sich nicht belegen. Sicher jedoch ist, dass die Erfolge von „Junker Erdmann“ und der damals unerhörte Preis, zu dem er bald verkauft wurde, in der Hundewelt weder unbemerkt blieben, noch unhinterfragt. Zur Erinnerung: „Junker Erdmann“ brachte Ilgner 1.500,- M ein. Ilgners eigene Verkaufsannonce aus der „Kölnische Zeitung“ vom 29.08.1895 verlangte für eine prämierte Hündin im Alter von 5/4 Jahren 50,- M und für einen Tigerteckelrüden von 5 Monaten mit vorzüglicher Abstammung laut Annonce, ebenfalls in der „Kölnische Zeitung“ vom 01.10.1895 gerade mal 120,- M. Es sind schon Menschen für weit weniger als diese Art von Coup irgendeine Art von Berühmtheit geworden.

Da das Pflänzchen des neu gegründeten Teckel-Klubs noch so zart war, versuchte man, der Delegierten Commission beizutreten, um Gewicht und Stimme in der reichsweiten Kynologie zu bekommen, vor allem aber auch Zugang zum Deutschen Hundestammbuch zu bekommen und dort seine Hunde eintragen lassen zu können. An dieser Stelle sei einmal Dr. Engelmann zitiert, der in der 2. Auflage (1925) von „Dachshund“ auf Seite 20 schreibt:

„Das erste Deutsche Hundestammbuch“ (1880)„enthielt 54 Eintragungen“ (von Teckeln)„darunter Namen von Besitzern, die in Fachkreisen einen besonders guten Klang hatten. Den ältesten Züchtern von heute werden unter andern folgende Persönlichkeiten noch in Erinnerung sein: Se. Durchlaucht Prinz Solms-Braunfels, G. Barnewitz. L- Beckmann, v. Podewils, M. von Nathusius, Graf v. Waldersee, Burger, Leonberg, Prem.-Leutnant Fink, E. Meyer-Hannover, W. v. Daacke-Osterode und Jägermeister Frh. v. Knigge.“

Warum dieses Zitat? Nun, wir finden unter diesen hervor ragenden Teckelzüchtern mit Graf von Waldersee und Emil Meyer ausgerechnet die beiden bestimmenden Figuren der Delegierten Commission, Vorsitzender und Generalsekretär, und fragen uns, wie begeistert diese zwei langjährigen und erfolgreichen Teckelzüchter, „die in Fachkreisen besonders guten Klang hatten,“ wohl gewesen sein mögen, als der züchterisch unbeschriebene Jungspund Emil Ilgner mit seinem kleinen und gerade erst gegründeten Teckel-Klub 1888 Aufnahme, Sitz und Stimme in der Delegierten Commission begehrte? Man darf wohl eine gewisse Zurückhaltung vermuten.

So verwundert es nicht, dass zunächst die Delegierten Commission mit Verweis auf die Kleinheit des neuen Klubs und dessen Jugend, sowie allgemein Bedenken gegen eine Zersplitterung des Hundewesens in Spezialklubs den Aufnahmeantrag vertagte und anregte, der Teckel-Klub möge sich doch zunächst an einen der Allgemeinklubs angliedern. Da man ja nun ohnehin eine Ausgliederung des Deutschen Jagdklubs war wurde sodann im Oktober 1889 beschlossen, sich diesem anzuschließen und gemeinsam stellte man erneut 1890 den Beitrittsantrag zur Delegierten Commission.

Nun lautete eine Satzungsbestimmung der Delegierten Commission allerdings:

Vereine, welche in die durch das Stammbuch veranlasste Gemeinschaft der obigen Vereine eintreten wollen, und deshalb einen behufigen Antrag an die Delegirten- Versammlung stellen, können nur bei Stimmeneinheit aufgenommen werden, und es ist alsdann zugleich auszusprechen, in welchem Verhältnisse der neu aufzunehmende Verein bei der Delegirten -Versammlung sich vertreten zu lassen berechtigt sein soll.

Die einstimmige Befürwortung der Aufnahme des Teckel-Klubs war nicht ohne Weiteres zu erreichen und offensichtlich gab es darüber hinaus unterschiedliche Ansichten darüber, mit welchem Gewicht, sprich Anzahl an Delegierten, das „Klübchen“, wie Ilgner selbst schreibt, repräsentiert werden sollte. Jedenfalls, „die Verhandlungen zogen sich (…) außerordentlich in die Länge und wurden (…) abgebrochen“.

Der Teckel-Klub, bzw. Emil Ilgner, scheint mit Geduld nicht gesegnet gewesen zu sein. Noch nicht einmal ein Jahr Verhandlungen über die Aufnahme des Teckel-Klub in die Delegierten Commission und schon ward es ihm zuviel. Wir heutigen wären schon froh, wenn wenigstens vereinsintern die Dinge solch raschen Lauf nehmen würden!

VIII.

Der Ewige Jude

Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass es durchaus noch andere Gründe für die Integrationsverweigerung der Teckelneulinge“ gab, denn zumindest rückblickend in den „Kynologische Erinnerungen“, diffamiert Ilgner den Generalsekretär der Delegierten-Commission Emil Meyer nach Kräften als „aus orientalischem Blut stammenden“ „Intimus“ des Präsidenten der Delegierten-Commission, Graf von Waldersee, der „in der deutschen (!) Hundewelt“ „eine leider zu beherrschende Rolle“ spiele.

Ilgner nimmt Bezug auf das jüdische Elternhaus Meyers.

Hier haben wir einerseits von Ilgner wenig originell das altbekannte Stereotyp des einfältigen Herrschers (in Gestalt des Graf von Waldersee) dahin geschmiert, der unter den unheilvollen Einfluss eines heimlich die Fäden ziehenden -zu allem niederträchtigen Überfluss auch noch durch Konversion getarnten- Itzigs (eben Emil Meyer), der seine eigenen finsteren Interessen als Keil zwischen Volk und Herrscher zu beider Nachteil und eigenem Profit treibt, steht. Andererseits, und hier sei wiederum an die das oben erwähnte lapidare „aus der recht guten Bergine des Generalsekretärs Emil Meyer“ bzgl. „Junker Erdmann“ erinnert, wird ein scheinbarer und nicht zu überbrückender Gegensatz insinuiert zwischen dem aus „orientalischem Blut entstammenden“ Emil Meyer und der deutschen Hundezucht im Allgemeinen, sowie dem Teckel als dem deutschesten Hund überhaupt.

Widerlich.

Um so mehr, als Ilgner diese Zeilen 1924, dem Jahr der Drucklegung der „Kynologische Erinnerungen“, in aller Freiheit seines Willens und zeitlich weit von dem zugrunde liegenden Geschehen entfernt verfasste. Das war beileibe kein aus einem Ärger des Moments geborener Ausrutscher. Wir finden diese eindeutig auf Jüdisches Bezug nehmende Formulierung „orientalisches Blut“ auch in anderem Zusammenhang immer wieder – und immer negativ konnotiert – in Ilgners Schriften. Ilgner war Antisemit.

IX.

Selbstüberschätzung

Ilgner scheint nicht in den Sinn gekommen zu sein, dass seine oder des Teckel-Klubs Erwartungen an eine schnelle und auf Augenhöhe mit der bereits etablierten Hundewelt erfolgende Aufnahme vielleicht etwas überspannt gewesen sein könnten. Nein, stattdesssen wird sich empört, hingeschmissen und das eigene „Ding“ gemacht, und all das wird verkauft als quasi freiheitskämpfender Akt gegen „das Joch aus Hannover“, dessen Zügel zu allem Überfluss mittelbar in Händen „aus orientalischem Blut“ gehalten werden.

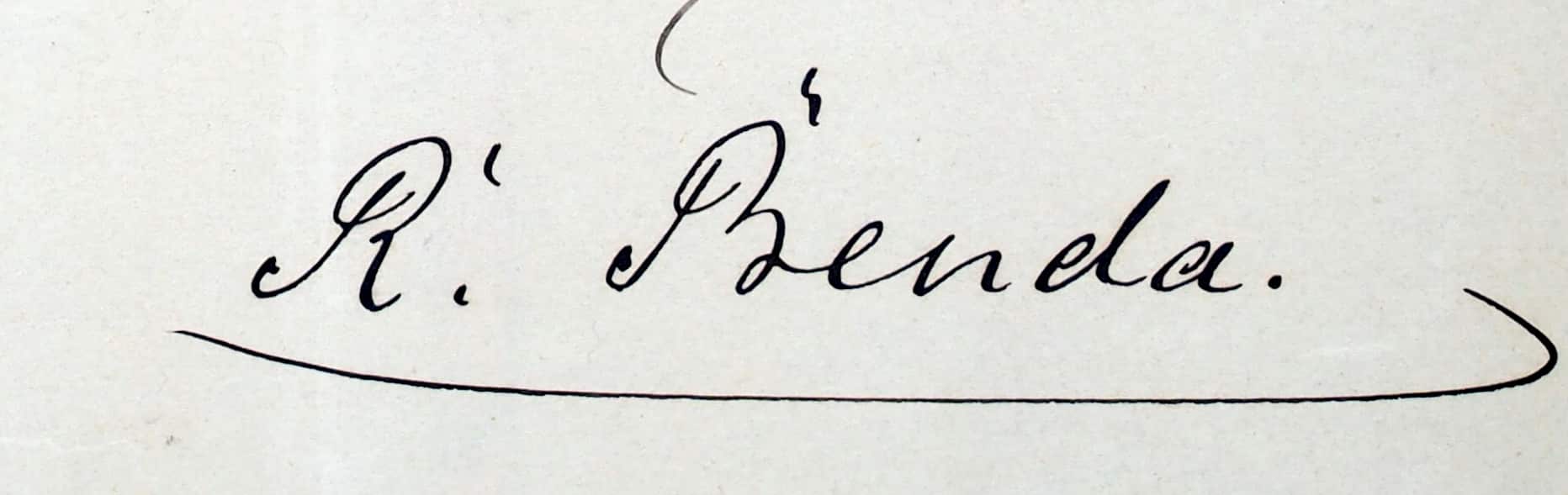

Mag sein, dass das auch anderen Mitgliedern des damaligen Teckelklubs nicht zielführend schien. Jedenfalls trat schon 1890 der frisch wiedergewählte Emil Ilgner als Vorsitzender des Teckelklubs nach dem Scheitern der Verhandlungen mit der Delegirten-Commission zurück und wurde Heinrich Richard Benda aus Biesenthal an seine Stelle gewählt, der das Amt mit etwas mehr Ausdauer, Erfolg und Umsicht bis 1896 bekleidete.

Ilgner benutzte oben den Begriff der „deutschen Hundewelt“. Das war beileibe nicht rein geographisch-politisch gemeint, sondern eingebettet in einen im weitesten Sinn gesamtkulturellen Kontext.

Bereits kurz nach der gescheiterten Revolution von 1848, mit der nicht wenige auch eine Hoffnung auf „nationale Einigung“ und Überwindung deutscher Vielstaaterei verbunden hatten, kann man den Beginn dessen ausmachen, was man als „altdeutschen Stil“ beschreiben kann.

Man hatte allgemein ein Gefühl der Unterlegenheit oder gar Minderwertigkeit, das Gefühl, als „Nation“ an der wahren Entfaltung der eigenen Kräfte mangels der Existenz eines einheitlichen deutschen Nationalstaats gehemmt zu sein. Selbst dessen schließliche Gründung 1871 als Kaiserreich unter Wilhelm I. in Folge des deutsch-französischen Kriegs wurde teilweise als unvollkommen betrachtet, so lange Österreich „außen vor“ blieb.

Mehr denn je wuchs daher das Bedürfnis, spezifisch „deutsch“ zu sein, was sich auf dem einen oder anderen Gebiet auch in Gestalt des Deutsch-Tümelns beschreiben lässt und mitunter recht seltsame Blüten trieb, die beileibe noch nicht alle vollständig verblüht sind. Der Hundesport, die Hundezucht, war eines dieser vielen Gebiete, auf denen nun vermeintlich „alt-deutsches“ propagiert wurde. Wie auf so vielen Gebieten hatte dieses „alt-deutsche“ nur leider keine Basis im Tatsächlichen, sondern ist eine aus der Gegenwart entwickelte Fantasie über die Vergangenheit.

Dr. Paul Kleemann schreibt dazu 1931: „ Wie man glaubte, sich zur Bekräftigung eines echten Deutschtums nur in altdeutschen, mit Butzenscheiben verdunkelten Trinkstuben als altdeutscher Zecher bestätigen zu können, so wollte man nur mit dem Hunde auf Jagd gehen, mit dem unsere Vorfahren gejagt hatten. In Wahrheit zum Teil nur zugesehen hatte, wenn ihre Fürsten sich vergnügten. Es hätte nur gefehlt, dass man auch zum Hühnerschießen die Steinschloßflinte als echt altdeutsch verlangt hätte.“

Begünstigt wurde diese Strömung innerhalb des Hundesports just durch den Umstand, dass nun jeder anerkennen musste, dass dessen Ursprünge nun nicht in einem der deutschen Staaten liegen, dass Tradition, Expertise, Vielfalt und Höhe der Zucht woanders zu verorten waren und man dagegen nicht anstinken konnte. Also blieb nur, angebliche Degeneration andernorts zu monieren und als alt-deutsch zu propagieren, was schon Zeitgenossen eher als grob und unelegant schien, beinahe so, als sei wesentlicher Bestandteil des Alt-Deutschen auch immer ein gewisses Maß an nunja, Hässlichkeit. „Die Hunde sind zu schön, um deutsch zu sein“ zitiert Ilgner (freilich in Bezug auf einen bestimmten Schlag Deutsch Kurzhaar) Herrn von Schmiedeberg, Redakteur einer Berliner Jagd- und Hundezeitung.

X.

Glück und Glas

Ilgners Gastspiel an der Spitze des Teckel-Klub dauerte nicht lange. Es zog ihn in mehrfacher Hinsicht zurück in den Schoß der Famile.

Ilgners Brüder, Carl und Paul, der eine Ingenieur und der andere Kaufmann, hatten die am 01.10.1889 zu 207/1889 des Gesellschaftsregisters des Handelsregisters des königlichen Amtsgerichts zu Minden eingetragene „Elektrotechnische Fabrik Carl Ilgner & Cie.“ gegründet. Die Firma war vom Glück nicht gerade gesegnet. Schon knapp ein Jahr später kam es zum Brand in der Fabrik. Die „Westfälische Zeitung“ meldet am 18. Dezember 1890: „Minden. 17. Dezember. Feuer. Vergangene Nacht 1 Uhr brannte der Lagerschuppen der electrotechnischen Fabrik von Ilgner & Co., Stiftstraße hierselbst, total nieder. Es wird angenommen, dass Brandstiftung vorliegt, da u.a. die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude unbewohnt waren. Die Feuerwehr war sehr schnell zur Stelle und schützte das vom Feuer ebenfalls ergriffene Fabrikgebäude. Es ist eine bedeutende Menge Material zerstört, bzw. beschädigt, jedoch alles versichert.“

Da hatte man aber Glück, dass alles versichert war! Glück hatte auch Emil Ilgner, der auf Freiersfüßen wandelte und in Gestalt der ein Jahr älteren Witwe Luise Alice Helene Kothe, verw. König, geb. Slaby eine nicht unvermögende Gefährtin erwählte. Parallel zum Ende der Dienstzeit heiratete man im Oktober 1891 vor dem Standesamt III von Berlin im Tiergarten und wenig später, am 19.11.1891, war Emil Ilgner, mittlerweile zum Kaufmann mutiert, in der Lage, als zeichnungsberechtigter Gesellschafter in die Gesellschaft seiner Brüder einzutreten.

Doch Glück ist vergänglich wie kaum etwas und so scheinen auch die Liebe der nunmehrigen Frau Ilgner, bzw. deren Geldbeutel, Grenzen gekannt zu haben. Jedenfalls meldet z.B. das „Echo der Gegenwart“ im April 1892 unter der Rubrik „Konkurse“ kurz und knapp „Minden. Firma Electrotechnische Fabrik Carl Ilgner u. Co. und die persönlich haftenden Gesellschafter Kaufleute Paul Ilgner, Carl Ilgner und Emil Ilgner. Anmeldefrist bis 24. Mai“ und auch Frau Ilgner wurde zumindest kurzzeitig mit in den Strudel gerissen, denn die „Westfälische Zeitung“ vom 23. Mai 1892 reiht auch „Ehefrau Premierlieutn. E. Ilgner Minden, jetzt Berlin;“ in die lapidare Rubrik „Konkurseröffnungen“ ein. Mit der Anzeige des Rechtsanwalts Hattenhauer als Konkursverwalter in der „Kölnische Zeitung“ vom 23.07.1892, bzw. der dort für den 05.08. 1892 angekündigten Versteigerung, hätte dann dieses Kapitel, für das Ilgner in den „Kynologische Erinnerungen“ die dürren Worte “Im Herbst hatte ich dem Soldatenhandwerk Valet gesagt und nahm nach kürzerem Aufenthalt in Minden meinen Wohnsitz in dem Bergwerksort Gladbeck (…)“ genügen, seine Erledigung gefunden.

Allein, es war so einfach nicht. Ilgner wurde zum Vaterlandsverräter. Aufsehen erregte Ende April 1893 in allen Zeitungen die Meldung, wonach der Premierlieutenant a.D. Ilgner in Coswig verhaftet und unter militärischer Begleitung nach der Festung Minden überführt worden sei. Ebenso sei seine in Berlin wohnhafte Ehefrau festgenommen worden. Die Beschuldigungen gegen Ilgner seien militärischer Natur, raunte es vage unheilvoll dazu und man vergaß auch nicht zu erwähnen, dass Ilgner „Beamter der Westfälisch-Anhaltischen Dynamitgesellschaft“ war, damit das Bedrohliche für Volk und Vaterland auch recht deutlich werde.

Die Meldung war eine „Halb-Ente“. Nur leider ist es oft so, dass ein Dementi oder eine Richtigstellung gegenüber dem Schweigen die schlechtere Alternative darstellen, und so lesen wir kaum weniger weit verbreitet zB. in „Berliner Tageblatt und Handels-Zeitung“ vom 28.04.1893 (Abendausgabe):

„Minden, 25. April. Zur Verhaftung des Premier-Lieutnants a.D. Ilgner erklärt die Mind. Ztg., daß die Angabe eines militärischen Vergehens vollständig irrig ist; die Verhaftung gründet sich ausschließlich auf das Verhalten des Verhafteten im Konkurse der elektrischen Fabrik Carl Ilgner u. Co. Die Festnahme Ilgners erfolgte durch einen Berliner Kriminalbeamten. Derselbe führte auch Juwelen und Werthpapiere mit sich, die er in der Wohnung des Verhafteten beschlagnahmt hatte und die hier dem Konkursrichter übergeben worden sind.“

Dumm gelaufen. Da wundert es nicht, dass Ilgner nach seinem Weggang von Berlin im Herbst 1891 erst wieder 1916 in Kontakt zu seinem Berliner Teckel-Klub trat, dem er „… im Lauf der Jahrzehnte ziemlich fremd geworden war.“ Auch wenn – nach immerhin sechs Wochen Haft – die Vorwürfe des Meineids und Betrugs dann doch fallen gelassen wurden, was wiederum ein erneutes, wenn auch nicht ganz so starkes, Presseecho zur Folge hatte: es blieb etwas Anrüchiges hängen und es hebt das Selbstvertrauen nicht wirklich.

Rätsel bleiben. Seine Stellung war er erst einmal los. Dennoch scheint es, als habe er sich um Materielles keine großen Sorgen machen müssen. Das ist einerseits nicht unbedingt erstaunlich, wenn die Gattin Vermögen in die Ehe eingebracht hat, andererseits aber auch verwunderlich, denn immerhin beginnt er zwar seine (fach-) journalistische und -schriftstellerische Laufbahn, scheint aber zunächst 1892 eine kaufmännische Beschäftigung auf einer Zeche in Gladbeck gefunden zu haben. Ilgner selbst umschrieb diese Episode wolkig mit einer Tätigkeit „im Reich der schwarzen Diamanten“. Bemerkenswert aber ist, dass Ilgner im fraglichen Zeitraum in Gladbeck bislang nicht direkt, sondern nur durch eine Entlaufenanzeige in der „Bottropper Volkszeitung“ u.a. vom 18.02.1894 nachweisbar ist.

Zwar gelingt es ihm, seine 1890 begonnene Richtertätigkeit (als „Teckelrichter“ trat er allerdings erstmals 1894 in Erscheinung – das Gründungsjahr des Westfälisch-Rheinischer Jagdklub, dessen Vorsitzender Ilgner, nunmehr in Essen wohnhaft, wurde) zu intensivieren, es kann aber schwerlich so gewesen sein, dass die Eheleute Ilgner sich gemeinsam auf den Richterreisen vergnügten, denn abgesehen von dem Umstand, dass Helene Ilgner nicht ein einziges Mal von ihm selbst erwähnt wird: der Anteil an Schilderungen über durchzechte Nächte, die Aufmerksamkeit für das jeweilige Angebot von Wein, Bier, Schnaps und nicht zuletzt der lokalen Weiblichkeit ist dann doch zu hoch, als wäre das mit einer mitreisenden Ehegattin vereinbar.

Um so erstaunlicher ist das alles, weil zwischenzeitlich 1895 in Köln sein erster Sohn geboren wird. Allerdings nicht von seiner Ehefrau.

XI.

Familienbande

Es dürfte nicht zuviel sein, wenn man der Näherin Louise Friederike Wöhrmann am 05.07.1878 vor dem Standesamt in Langendreer ein gewisses Maß an Freude und auch Erleichterung unterstellt. Zwar ist es uns Heutigen oft geradezu unmöglich, ohne unsere eigenen Klischees über die Personen der „guten alten Zeit“ zu denken und wir sehen sie oft allein als in jeder Hinsicht steife und in allen möglichen Zwängen gefangene Figuren, in erster Linie aber waren sie Menschen wie Du und ich. Ihre Zwänge kommen uns heute oft nur deshalb so aufdringlich zwanghaft vor, weil uns diese Zwänge, – im Gegensatz zu unseren eigenen – teilweise völlig fremd geworden sind. Mit unseren eigenen Zwängen können wir viel entspannter und bei Bedarf pragmatischer umgehen, denn mit denen sind wir ja vertraut.

Auf Pragmatismus haben wir allerdings kein Patent; den müssen wir auch den Großeltern, gleich mit wieviel Ur- auch immer, zugestehen.

Louise Wöhrmann also hatte zwar einige Jahre zuvor gewiss keine leichte Zeit gehabt, als sie realisierte, dass sie schwanger geworden war. Ledige Mutter zu werden, oder allein erziehend, war und ist kein Spaziergang, zumal seinerzeit den Vätern rechtlich gesehen jede Möglichkeit offen stand, Land zu gewinnen und mit der Industrialisierung auch der außerrechtliche sozialmoralische Druck engräumiger Gemeinschaften geringer wurde, bzw. Mann sich dem viel leichter entziehen konnte.

Als am 26.03.1873 ihre zwei Wochen vorher geborene Tochter Luise Wilhelmine Mathilde in Hattingen bei Witten über das Taufbecken gehalten wurde mag sie sich deshalb alleine gefühlt haben, nicht viel einsamer aber, als die Monate davor und so einzig war ihr Schicksal nicht, als dass sie sich lange mit der einen oder anderen schmalen Lippe, der sie begegnet sein mag hätte aufhalten können.

Nun aber wurde geheiratet. Diedrich Schmitz aus Kettwig nahm sie zur Ehefrau und damit alles seine Ordnung hat, erkannte er gleich in der Eheurkunde die nun 5-jährige Luise Wilhelmine Mathilde „als von ihm erzeugt an“. Das sieht ja nicht aus, wenn das Kind einen anderen Namen trägt als seine Eltern.

Eben jene Mathilde Schmitz wird am 10.10.1895 Mutter des Knaben Werner Rudolf Max. Am 12.10.1895 erscheint auf dem Standesamt zu Köln in Begleitung der Hebamme Barbara Müller unser Emil Ilgner, der immerhin genügend zerknirscht war, auf das sonst so stolz geführte „Premier-Lieutenant a.D. “ zu verzichten und sicherheitshalber, und so weit ersichtlich zum letzten Mal in seinem Leben, wieder den „Kaufmann“ hervorholte. Man zeigte „aus eigener Wissenschaft“ die Geburt des o.g. Sohnes des Fräulein Schmitz an. „Der Anzeigende erklärte, daß er das vorgenannte Kind als von ihm erzeugt hiermit anerkenne, und daß dasselbe berechtigt sein soll, seinen, des Anerkennenden Familienname zu führen.“

Man weiß nun nicht, wie es mittlerweile um die Ehe von Emil und Helene Ilgner stand. Belastungen hatte es ja doch einige gegeben. Helene Ilgner war in Berlin wohnhaft. Emil Ilgner gab, wie die Mutter seines Sohnes, Essen als Wohnort an. Ob nun die Eheleute tatsächlich schon getrennt waren, und nur noch der Auslöser, diese Trennung auch formell zu vollziehen, fehlte oder Helene Ilgner von der Entwicklung überrascht wurde, vielleicht auch alles ganz anders war und Emil angesichts einer erneuten Schwangerschaft Mathildes dachte, auf Dauer als Ehemann günstiger wegzukommen?

Emil Ilgner als Preisrichter in London (1900)

Sicher ist allerdings, dass die erneut im vierten Monat schwangere Mathilde Schmitz und der – nun wieder Premier-Lieutnant a.D. – „Emil Ilgner, rechtskräftig geschieden von Helene Ilgner“ doch noch knapp ein Jahr brauchten, bevor sie am 09.07.1896 vor dem Standesamt Essen die Ehe schlossen. Zwar in aller Stille und den angegebenen Trauzeugen nach ohne Beteiligung der jeweiligen Familien, aber immerhin.

Dennoch beschriebt Emil Ilgner das Jahr 1896 als das intensivste seiner Richter- und Ausstellerlaufbahn und betont, dass ihm das nur möglich gewesen wäre, weil er zu diesem Zeitpunkt vollkommener Herr über seine Zeit gewesen sei und ihn keinerlei Berufspflichten fesselten. Das ist eine erstaunliche Aussage für einen frisch gebackenen und wieder werdenden jung verheirateten Vater, die die Frage aufwirft, wie denn die Familie sich und die Reisetätigkeit des Familienoberhaupts abgesehen von desen Oberleutnantspension unterhielt?

Eine profane Antwort mag darin gefunden werden, dass die Familie zunächst nach Bensheim, wo am 21.12.1896 das zweite Kind Clara und 1897 – nach dem Schlusstermin im Konkursverfahren – dann nach Biebesheim, wo 1899 Max und 1901 Erika geboren wurden, übersiedelte, und dort in preisgünstiger ländlicher Umgebung dann auch die hauptsächlichen züchterischen Anstrengungen des Emil Ilgner erfolgten. Allerdings klingt es eher wie ein Erfahrungsbericht, wenn Ilgner davor warnt, die Ertragsmöglichkeiten einer Hundezucht zu über- und die Kosten, Risiken, Anstrengungen und Enttäuschungen zu unterschätzen.

Jedenfalls beschließt die Familie 1901, dass die ländliche Episode und die Züchterei zu einem Ende zu kommen haben. Dies nicht zuletzt aus Sorge, dass die Kinder mangels Bildungsmöglichkeiten, kulturellem Angebot und gesellschaftlichem Umgang am Ende zu wahren Bauern heran wachsen könnten. Nach einer kurzen Zwischenstation in Soden am Taunus nimmt 1903 Emil Ilgner einen Posten als ein Direktor der „Deutsche Export Revue“ in Düsseldorf an.

Welchen Stellenwert die zivile Tätigkeit für unseren Emil Ilgner hatte, mag an den Adressbucheinträgen jener Zeit abgelesen werden. Dort firmiert er in Anpassung an die nunmehr gebräuchlichen Rangbezeichnungen unter rasch wechselnden Anschriften weiter jeweils unter „Oberleutnant a.D.“

Es überrascht daher nicht, dass mit Kriegsausbruch 1914 Emil Ilgner sich immerhin bereits 54-jährig als Kriegsfreiwilliger meldet. Die Gefahr des unmittelbaren Kampfeinsatzes bestand dabei schon aus Altersgründen nicht und die „Kynologischen Erinnerungen“ geben hier einen mehr als erschöpfenden Bericht über die verschiedenen Stationen des nunmehrigen Hauptmanns Ilgner. Vieles folgt gängigen und bekannten Erzählmustern. Krieg als solcher kommt nicht vor. Er bleibt Rahmen ohne Bildinhalt und fast scheint es, als sei nur wichtig wie man sich in welcher Garnison eingerichtet habe, welche Malässen der Gelenkrheumatismus verursachte, wo es bessere Versorgungsmöglichkeiten als in der Heimat gab und immer, wie undeutsch doch das Undeutsche ist. Nur die Ausführungen zu der Blindenhundausbildung, an deren Aufbau Ilgner mit beteiligt war, ragen hier ein wenig heraus, aber auch dort werden die Kriegsblinden nur am Rand als gegeben erwähnt.

Emil Ilgner erlebt das Ende des Krieges, nein, die „entsetzliche Revolution (..), die Deutschland ganz auf den Hund brachte und zu dem unglücklichen Ausgang des Kriegs führte“, in Wiesbaden und dann nach dessen Besetzung durch die Franzosen in Bad Oynhausen auf Kur. Erst zum 30. September 1919 betrachtet er sich als ausreichend genesen und nimmt nun als Major erneut seinen Abschied.

Es mag dabei eine Rolle gespielt haben, dass es jetzt dem nun 59-Jährigen gelang, verwandschaftliche Beziehungen zu aktivieren. Einer der (Halb-) Brüder seiner Ehefrau war Hermann Schmitz.

Schmitz absolvierte nach dem Abschluß der Oberrealschule in Essen eine kaufmännische Lehre, besuchte 1905 die Handelshochschule in Frankfurt/M. und arbeitete seit 1906 bei der „Berg- und Metallbank “ in Frankfurt. Als Leutnant an der Front dreimal verwundet, wurde Schmitz 1915 in die Kriegsrohstoffabteilung des Preußischen Kriegsministeriums berufen. 1916 wurde Schmitz Vorstandsmitglied bei der „Berg- und Metallbank“. Als Sachverständiger der Reichsregierung bei den Versailler Friedensverhandlungen beeindruckte er Carl Bosch, damals Vorstandsvorsitzender der BASF, der ihn Mitte 1919 als Finanz- und Auslandschef in den Vorstand der BASF holte.

Mit Einnahme dieser Position würde Schmitz eine Vertrauensperson zur Leitung seines Büros benötigen und fand diese in seinem Schwager Emil Ilgner, der dann zum 01.01.1920 in die Dienste der BASF in Ludwigshafen trat.

Familie Ilgner siedelte in die Schwesterstadt Mannheim, damals als ehemalige Residenzstadt weit bürgerlicher und angesehener als die Arbeiterstadt Ludwigshafen, über.

Die Verbindung der Familien Schmitz und Ilgner war für letztere nicht von Nachteil. Bereits Emil Ilgners erstgeborener Sohn Rudolf Werner Max Ilgner, 1924 dauerhaft in die Vereinigten Staaten übergesiedelt und seit 1930 amerikanischer Staatsbürger, findet sich später u.a. als Vizepräsident der Chemnyco Inc. Wie sich erweisen sollte, war dieses Unternehmen integraler Bestandteil der Auslandsindustriespionage der I.G. Farben und damit ab 1933 auch der Auslandsspionage der Nazis.

Auch der zweite Sohn, Max Wilhelm Hermann Ilgner, trat 1924 seinen beruflichen Werdgang bei der Firma Casalla an, wo er 1925 Direktor wurde und nach der Fusion zur I.G. Farben in die Zentrale Finanzverwaltung in das Berliner Büro „NW7“ wechselte und dort die Industriespionage der I.G. Farben über ein Netz an Auslandsmitarbeitern koordinierte. Da konnten die Brüder in Kontakt bleiben.

Emil Ilgner begleitete als dessen Büroleiter den weiteren Aufstieg seines Schwagers Hermann Schmitz, der 1925 bei der I.G. Farben wiederum Finanz- und Auslandschef wurde, und damit zu einem der führenden und mächtigsten Männer der deutschen und internationalen Finanzwelt, bevor dieser – ohne je Mitglied der NSDAP gewesen zu sein – von 1933 bis 1945 Reichstagsabgeordneter und ab 1935 Vorstandsvorsitzender der I.G. Farben wurde.

1927 erstand Emil Ilgner dann in Berlin – Lichterfelde ein Anwesen in der Zehlendorfer Straße 40, die spätere Finckensteinallee 123, wo er laut Sterberegistereintrag 2325 des StaA Zehlendorf von Berlin im 83. Lebensjahr am 04.12.1942 verstarb.

Geschichten der Dackelzucht